進入六月的夏日,剛好西南氣流過去,來了炎炎的氣候,又有機會

來山上區走走,一定會停在南洲廟口看看,這裡有小市集,但最值

得停留的原因,只是想看看這裡大榕樹下的老人聚會,這樣的情景

,有點像以前我阿公還在時,常在廟口閒坐的影像,是種懷念的感覺。

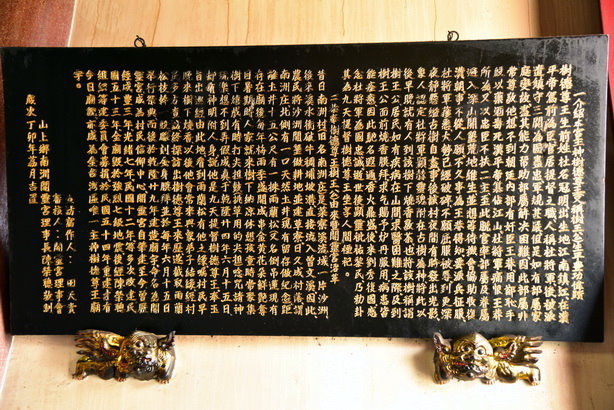

靠近一看,此廟還不知其名,原來名叫開靈宮,以前都叫南洲廟,你一定

不知道此廟主祀何方神聖,進入看看廟方沿革匾,才知主祀樹德尊王

(樹王公),而你也一定以為是廟前的這二棵大榕樹吧!!

其實錯的,是廟後的雨蘭松。此松非彼松,此名可能是以前誤導,

其實是阿勃勒,而且可能是唯一一座以阿勃勒為神明的廟宇,目前

阿勃勒還開著成串鮮艷的黃花,整片金黃燦爛,看看它的樹幹約要

兩人合抱之大,真是少見。

整修後的開靈宮,最耀眼的還是屋脊上的剪黏、 交趾陶、泥塑等。

最常看到的包含:福祿壽三仙、天官賜福、人物戰馬、寶塔、麒麟、

龍首、飛鳳、神獸、 人物故事等等。

寺廟建築之屋脊有分為三段,稱為三川脊,包括較高的中脊及兩側較低

的小港脊,有起翹的燕仔尾。脊堵主要分為上下馬路及脊肚部分,堵肚

通常做八仙、人物帶騎、花鳥、雙鳳牡丹等裝飾;上馬路及下馬路,

常裝飾花草、水族動物及四獸。

垂脊 又稱規帶,是屋頂上前後隨瓦垂下的脊,末端有的順勢作鳳凰、

水龍、鯉魚吐水、卷草等裝飾,並都隨脊線滑下後又向上揚起,

極富旺盛的生命力。

排頭 又稱牌仔頭,位在垂脊末端,作成盤子狀托住各種剪黏、交趾陶

裝飾,亦有增加重量以防屋簷被風吹起的作用。常做為文武人物齣頭。

三川殿的水車堵上的尪仔故事,上圖是樊梨花大破白虎關,下圖是薛仁貴

爭摩天嶺,這些都是小說故事情節,也常在布袋戲和歌仔戲上演的橋段。

側門入口的門聯可知是南洲東里村落,主祀的是樹德王公。

「憨番扛厝角」的建築裝飾,這裡也看得到。

為何有此設計呢??據說是早期台灣受異族迫害,種種不公平的待遇無法反抗,

怨憤之氣無處發洩,因此將外來統治者形貌施作在屋角上,讓他們扛重物,

像是在受罪,這種造型好像是台灣獨有。

廟方的沿革匾則認為樹德尊王原名杜冠明,乃漢平帝之臣,因王莽

之故在樹下自縊殉國,後來東漢光武帝復國後,敕封為「九天提督樹德尊王」。

廟前的香爐上龍鳳造型相當突出鮮豔。

廟方沿革匾則記載傳說過去在廟後的雨蘭松下常有孩童玩耍,有時

孩童會做出念咒請神的動作玩樂,結果弄假成真,有位「九天提督

樹德尊王」在乾隆廿四年六月十五日(1759年7月9日)降臨附在人身

,說他奉玉旨出巡,見雨蘭松與他有緣,便囑咐村民早晚來燒香。

後來村民取雨蘭松的一段雕刻成金伸,之後每年農曆六月十五日舉行

祭典,並在乾隆廿九年(1764年)立廟。

依據廟方沿革匾,該廟在大正十二年(1923年)又有改建,二次大戰

後因民國五十三年(1964年)的地震再度震毀,次年重建成為目前的廟貌。

開靈宮內除了主神樹德尊王外,還配祀有二樹王、三樹王、天上聖母

、池府王爺、姚府先鋒爺、姚府元帥、江府元帥、關聖帝君等神明。

其中姚府元帥據說原是在曾文水庫的水神,江府元帥則是霸守在二仁溪

溪底的水神,是在歷次得請水儀式中請回到開靈宮裡的。

該廟有一團宋江陣以關聖帝君為祖師爺,有別於一般以田督元帥

為祖師爺的情況。該廟的池府王爺(池府千歲)與姚府先鋒爺,

則是分靈自歸仁區的保西代天府。

由前方來看看這一顆主祀的阿勃勒樹王公盛開的樣子,就知道它的歷史價值性。

欣賞廟宇的雕梁畫棟,有時去了解歷史故事或建築藝術,你會有更深層的認識喔!!

留言列表

留言列表